就労継続支援A型– category –

-

就労継続支援A型事業所の給料と利用料

就労継続支援A型事業所の給料と利用料について紹介します。 【就労継続支援A型事業所の給料の計算方法(時給・月収・年収)】 就労継続支援A型事業所では、事業所と利用者の間で雇用契約を結ぶので、国に定められた最低賃金が保証されています。 「最低賃... -

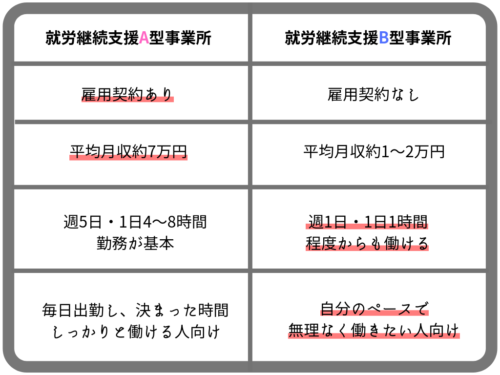

就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所の違いを比較

【就労継続支援A型事業所とは】 メリット デメリット 【就労継続支援B型事業所とは】 メリット デメリット 【対象者の違い】 【雇用形態の違い】 【給料の違い】 【勤務時間・日数の違い】 【仕事内容の違い】 【就労継続支援A型事業所とB型事業所は併用で... -

就労継続支援A型事業所の労働時間・日数。

就労継続支援A型事業所で働いた場合、どのぐらいの労働時間・日数になるのかを解説します。 【就労継続支援A型事業所の1日あたりの労働時間(勤務時間)】 就労継続支援A型事業所の労働時間には決まったルールはないので事業所によって1日4~8時間程度です... -

就労継続支援A型事業所の仕事内容

就労継続支援A型事業所に通ったとき、どんな仕事をするのか、一例をご紹介します。 業務内容は事業所や、本人の能力によって異なります。 業務内容や能力によっては、規定以上のお金が貰えるケースもあります。 【軽作業(内職)】 商品の袋詰めやシール貼... -

障害者が働く「作業所」「授産所」ってなに?給料や働き方を解説

障害が持つ人が働く場としてよく聞く言葉に『作業所(授産施設)』といったものがあります。 どちらも「障害を持つ人が働いてお金を得る場」のことを指すのですが、いったいどのような場所で、いくらの給料を貰い、どんな働き方をするのでしょうか。 この... -

就労継続支援A型・B型と生活保護は併用できる?減額・打ち切りの条件は?

生活保護を受けているけど、就労継続支援に通ったら減額されたり打ち切られるの? 就労継続支援に通っているけど収入が足りない!生活保護を新たに受けることは出来る? 『障害を持つ人が生活保護を受けながら、就労継続支援に通う』というパターンは非常...

1